Lesezeit: 8 Minuten

Teil 1 – von Yut bis Mensch ärgere dich nicht

Pachisi kennt der Eine oder Andere. Doch was war vor diesem Spiel? Was danach? – Das habe ich recherchiert.

Heute präsentiere ich dazu den ersten Teil einer echten Brett-Geschichte. Die Recherche dazu war superspannend und es wäre einfach noch mehr darüber zu schreiben. Doch der Reihe nach. Ich bin ein großer Fan des Spiels TAC und teile diese Leidenschaft auch mit Familie und Freunden. Ja, nicht jeder mag TAC weil es frustrierende Phasen haben kann. Aber ich liebe die strategischen und taktischen Möglichkeiten dieses Teamspiels. Es kommt bei uns unabhängig von aktuellen Spielen immer wieder auf den Tisch. Dabei ist es immer wieder spannend und meist bleibt es nicht bei nur einer Partie. Irgendwann hatte ich mich mal gefragt, wo kommt das TAC eigentlich genau her. Die ersten Ergebnisse meiner Recherche hatten mich sehr überrascht. Denn TAC gibt es erst seit 2004 auf dem Markt, doch die Geschichte bis dorthin ist lang. Sehr lang, sehr spannend und sie ist noch lange nicht zu Ende.

Link zu Teil 2

Link zu Teil 3

Link zu Cliquenabend

Link zum Beeple-Podcast

Link zu Spielstil

Yut – Der Beginn

Korea zwischen 56 vor und 668 nach Christus, bekannt als die Zeit der drei Königreiche. In dieser Zeit entstand das Spiel Yut. Hintergrund ist einer Legende zufolge die Zucht von fünf verschiedenen Tieren: Schweine, Hunde, Hühner, Kühe und Pferde. Das Spielfeld war quadratisch, zwischen den Eckfeldern je vier Felder, zwei Diagonalen mit vier Felder sowie einem zentralen Feld in der Mitte. (=29 Felder). Es gilt, jeweils vier eigene Spielsteine einmal um das Spielfeld zu ziehen, zurück auf das Startfeld. Als „Würfel“ dienen bis heute Yut-Stäbe. Diese Stäbe sind circa 17 cm lang und haben eine Abflachung. Nach dem Werfen der Stäbe liegt entweder die flache oder die gewölbte Fläche oben. Je nach Anzahl flacher und/oder gewölbten Flächen ergibt sich so die Zugweite von ein bis fünf Felder. Der genaue Spielablauf findet sich problemlos im Internet. Yut wird in Korea bis heute in seiner ursprünglichen Form gespielt.

Korea zwischen 56 vor und 668 nach Christus, bekannt als die Zeit der drei Königreiche. In dieser Zeit entstand das Spiel Yut. Hintergrund ist einer Legende zufolge die Zucht von fünf verschiedenen Tieren: Schweine, Hunde, Hühner, Kühe und Pferde. Das Spielfeld war quadratisch, zwischen den Eckfeldern je vier Felder, zwei Diagonalen mit vier Felder sowie einem zentralen Feld in der Mitte. (=29 Felder). Es gilt, jeweils vier eigene Spielsteine einmal um das Spielfeld zu ziehen, zurück auf das Startfeld. Als „Würfel“ dienen bis heute Yut-Stäbe. Diese Stäbe sind circa 17 cm lang und haben eine Abflachung. Nach dem Werfen der Stäbe liegt entweder die flache oder die gewölbte Fläche oben. Je nach Anzahl flacher und/oder gewölbten Flächen ergibt sich so die Zugweite von ein bis fünf Felder. Der genaue Spielablauf findet sich problemlos im Internet. Yut wird in Korea bis heute in seiner ursprünglichen Form gespielt.

Patolli – Das Spiel der Tolteken, Maya und Azteken

Etwa zur gleichen Zeit wie Yut muss am anderen Ende der Welt in Süd- und Mittelamerika das Spiel Patolli aufgetaucht sein. Dieses hat eine verblüffende Ähnlichkeit zu Yut, Pachisi und Chaupar. Allerdings wurde es nach der Ankunft der Spanier in der „Neuen Welt“ 1562 verboten und vernichtet. So ist heute leider nicht viel über den genauen Spielablauf bekannt. Nur so viel, es ging meist um hohe Einsätze bis hin zu Haus und Hof oder sogar dem eigenen Leben! Der Weg vom Hausbesitzer zum Sklaven war durch Patolli offensichtlich nicht weit.

Erste Ableger

Im 4 Jahrhundert kam Yut nach Indien und es entwickelten sich dort über die Zeit zwei Varianten. Ursprünglich gab es nur das Spiel Chaupar, welches vornehmlich vom Adel gespielt wurde. Ab dem 6 Jahrhundert kam dann das Pachisi, welches vom Volk gespielt wurde und einfachere Regeln hatte. Das Spielfeld beider Varianten wird meist aus Stoff hergestellt und hat die Form eines Kreuzes. Jeder Arm des Kreuzes hat drei Reihen zu acht Feldern. Zusammen mit dem großen Feld in der Mitte macht dies pro Spieler 25 Felder. Der Name des Spiels Pachisi ist auf das Hindi-Wort für die Zahl 25 zurückzuführen. Bei Chaupar und Pachisi ist es das Ziel, seine Spielfiguren in der Mitte einzusetzen, nach außen zu ziehen und ein Mal das gesamte Spielfeld (Kreuz) zu umrunden. Hintergrund des Spiels war jetzt auch nicht mehr die Viehzucht, sondern die Reinkarnation. Der ewige Kreislauf bis zur endgültigen Erlösung. (Q1)

Pachisi Grundregeln

Pachisi wird in Teams gespielt. Je Team gibt es zwei Spieler*innen mit jeweils vier Spielsteinen. Gewonnen werden kann nur als Team, wenn beide Spieler*innen alle ihre Spielfiguren im Ziel haben. Als Würfel dienen die damals unter anderem als Zahlungsmittel verwendeten Kaurischnecken. Die Auswertung der geworfenen fünf oder sechs Schneckenhäuser (Muscheln) ähnelt der Auswertung der Yut-Stäbe. Die Anzahl der Muscheln, die mit der Öffnung nach oben liegen bleiben, geben die Zugweite an. Ein eigener Spielstein kann so eingesetzt oder 1 bis 25 Felder weit gezogen werden. Außerdem ist ein zweiter Wurf je nach Ergebnis möglich (Doppelzug). Das Besondere bei Pachisi ist jetzt, dass ein Spieler sich entscheiden kann, seinen Zug nicht durchzuführen. So kann eine vermeintlich schlechte Platzierung des eigenen Spielsteins vermieden werden.

Pachisi wird in Teams gespielt. Je Team gibt es zwei Spieler*innen mit jeweils vier Spielsteinen. Gewonnen werden kann nur als Team, wenn beide Spieler*innen alle ihre Spielfiguren im Ziel haben. Als Würfel dienen die damals unter anderem als Zahlungsmittel verwendeten Kaurischnecken. Die Auswertung der geworfenen fünf oder sechs Schneckenhäuser (Muscheln) ähnelt der Auswertung der Yut-Stäbe. Die Anzahl der Muscheln, die mit der Öffnung nach oben liegen bleiben, geben die Zugweite an. Ein eigener Spielstein kann so eingesetzt oder 1 bis 25 Felder weit gezogen werden. Außerdem ist ein zweiter Wurf je nach Ergebnis möglich (Doppelzug). Das Besondere bei Pachisi ist jetzt, dass ein Spieler sich entscheiden kann, seinen Zug nicht durchzuführen. So kann eine vermeintlich schlechte Platzierung des eigenen Spielsteins vermieden werden.

Natürlich ist das Schlagen gegnerischer Figuren ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Um eine gegnerische Figur zu schlagen, muss mit einer eigenen Figur auf dasselbe Feld gezogen werden. Geschlagene Figuren müssen erneut über die Mitte ins Spiel gebracht werden. Sicher sind Figuren nur auf wenigen Feldern, die entsprechend markiert sind.

Chaupar Grundregeln

Chaupar hat dieselben Regeln mit einigen Ergänzungen. So können zum Beispiel eigene Figuren verschmelzen. Dazu zieht man einfach eine eigene Spielfigur zu einer anderen eigenen Spielfigur auf das gleiche Feld. Der Vorteil ist klar: schnelleres Vorankommen von zwei Spielfiguren gleichzeitig. Allerdings ist auch das Risiko höher. Denn eine verschmolzene Figur kann von einer verschmolzenen gegnerischen Figur geschlagen werden. Dann fliegen gleich zwei eigene Figuren zur selben Zeit und müssen einzeln wieder ins Spiel gebracht werden.

Weitere Einschränkungen sind: nur ein Muschel-Wurf, keine sicheren Felder, kein freiwilliges Aussetzen (Zugzwang) und kein gemeinsames Startfeld in der Mitte des Spielfeldes.

Spielfeld-Varianten

Beide Spiele, Pachisi und Chaupar werden üblicherweise aus Stoff gefertigt. Es gibt auch Belege über andere Materialien wie Holz oder Stein. Eines der ungewöhnlichsten Spielfelder und aus heutiger Sicht ein absolutes No-Go, gönnte sich im 16 Jahrhundert der Großmogul Akbar der Erste. Er hatte sich in seinem Palast ein großes Chaupar Feld aus Marmor-Platten bauen lassen und „spielte“ anstelle von Spielfiguren mit 16 Harems-Sklavinnen. Wie gesagt heute, Gott sei Dank undenkbar.

Der Weg von Pachisi nach Europa

Erste schriftliche Erwähnungen zu „Pachisi“ in Europa stammen aus der Zeit um 1700. Aber erst rund 160 Jahre später, Mitte des 19 Jahrhunderts, kam das Spiel physisch nach England, kurze Zeit später nach Nordamerika. In beiden Destinationen veränderten sich im Laufe der Zeit die Spiele wiederum unterschiedlich. Dann ging es Schlag auf Schlag. Das Spielfeld änderte sich erneut und der bei uns bekannte sechsseitige Augen-Würfel kam hinzu. 1863 wurde es in England und 1867 in den USA als „Pachisi“ („Pacheese“) erstmals veröffentlicht. Unter dem Namen „Ludo“, wurde es 1896 in England erstmals auch patentiert. Weiter ging der Siegeszug des Spiels dann 1900 in Frankreich, während der Belle Epoque. Damals wurde aus „Ludo“ zunächst „Jeu de l’Eden“ und um 1936 dann „Jeu des petits cheveaux“. In Spanien erschien es als „Pachis“ und in Deutschland und der Schweiz unter dem Namen „Eile mit Weile“ und als Kinderspielvariante „Chinesenspiel“. Letzteres ist heute gänzlich verschwunden.

Das Spiel in Deutschland

1907 änderte der Amberger Josef Friedrich Schmidt das englische Spiel Ludo ab und nannte es Mensch ärgere Dich nicht. Dies brachte er sieben Jahre später, 1914 in Deutschland auf den Markt. Im selben Jahr begann auch die Produktion des Spiels in Serie. Durch eine clevere Marketing-Idee gelang es Schmidt, bis 1920 eine Million Exemplare zum Preis von 35 Pfennige zu verkaufen. Er hatte einfach während des Ersten Weltkriegs 3000 Exemplare kostenlos an deutsche Lazarette geliefert, um den verletzten Soldaten die Langeweile zu verkürzen. Der Rest war schlicht Werbung durch Mundpropaganda. Bis heute wurden von Mensch ärgere dich nicht über 92 Millionen Spiele verkauft.

1907 änderte der Amberger Josef Friedrich Schmidt das englische Spiel Ludo ab und nannte es Mensch ärgere Dich nicht. Dies brachte er sieben Jahre später, 1914 in Deutschland auf den Markt. Im selben Jahr begann auch die Produktion des Spiels in Serie. Durch eine clevere Marketing-Idee gelang es Schmidt, bis 1920 eine Million Exemplare zum Preis von 35 Pfennige zu verkaufen. Er hatte einfach während des Ersten Weltkriegs 3000 Exemplare kostenlos an deutsche Lazarette geliefert, um den verletzten Soldaten die Langeweile zu verkürzen. Der Rest war schlicht Werbung durch Mundpropaganda. Bis heute wurden von Mensch ärgere dich nicht über 92 Millionen Spiele verkauft.

Die Regeln grob zu erklären, ergibt an dieser Stelle wohl keinen Sinn. Oder kennt wer die Regeln nicht? Ich meine die echten Regeln, nicht die allseits bekannten Hausregeln. Gemäß den originalen Regeln startet nämlich jede Person mit 1 Figur auf dem Startfeld „A“ und 3 Figuren auf „B“. Überrascht? Das war ich auch! Nix da mit 3x würfeln …

Fun Fact

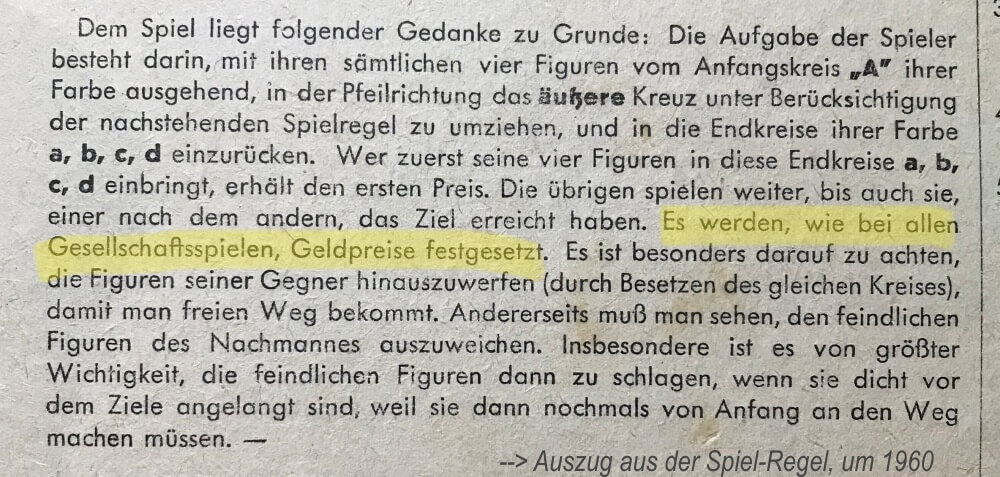

Wusstet ihr, was noch in den 1960er in den Regeln zu Mensch ärgere dich nicht zu finden war? Es sollte um Geld gespielt werden!

>> Link-Tipp: Bei unseren Freunden von Spielstil.net gibt es einen ergänzenden Beitrag zu Schmidtspiele und Mensch ärgere dich nicht. Hier gehts zum Beitrag.

… Fortsetzung folgt

in Teil 2 meiner Geschichte, werfen wir einen Blick auf die Varianten und Ableger, die mit Würfeln gespielt werden.

© 22.09.2021 Update 29.11.2023 – Oliver Sack – Abbildungen der Spiele und Regelauszüge beim jeweiligen Verlag / Fotos: © Oliver Sack

Du hast Fragen oder bist anderer Meinung?

Du möchtest etwas hinzufügen, ergänzen oder kritisieren?

Gerne! Schreib bitte unten in die Kommentare.

Wir freuen uns über jedes direkte Feedback.

Dies ist keine Werbung, dies ist eine rein sachliche Meinungsäußerung zu einem Produkt.

Transparenz-Hinweis: Wir bekommen keine Bezahlung für unsere Meinung zu diesem Spiel! Soweit nicht anders angegeben, wurden wir durch ein Rezensionsexemplar unterstützt.

Der Einfachheit halber, verwende ich meist die maskuline Schreibweise in meinen Texten. Wenn ich von „Spieler“ schreibe, meine ich natürlich immer auch „Spielerinnen“ bzw. „Spieler m/w/d“

Ein Kommentar